Assumendo il cibo nel corpo, noi assumiamo il mondo

Michail Bachtin da L’opera di Rabelais…

Mamma, ho fame di porcherie

Che differenza di sapore c’è tra un pomodoro industriale che viene dall’Olanda in marzo e quello coltivato dal nonno in agosto? Siamo ancora capaci di sentire la differenza di sapore e odore?

Questo è un tema culturale, oltre che colturale: un concetto di cultura molto sensoriale, legato ai percettori, come abbiamo imparato dall’arte del novecento e poi disimparato dalla TV e dalle sue anestesie.

Fame e obesità

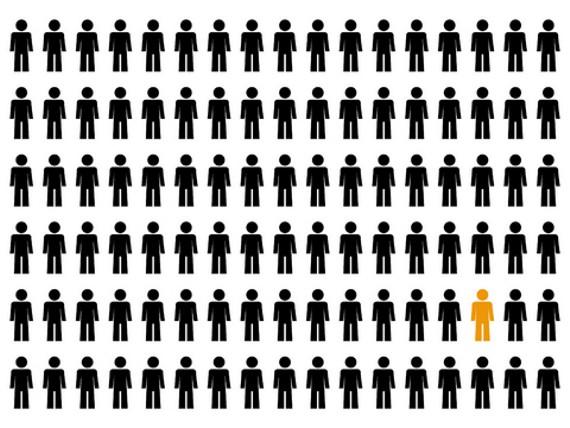

Quando in Brasile Lula ha avviato la sua campagna contro la fame, gli esperti hanno studiato la questione e gli hanno detto: i problemi sono due, la fame e l’obesità1. Sono collegati, appena esci dalla fame entri nella trappola del “cibo-spazzatura”, la sbobba industriale dai sapori stereotipati.

Mettere dentro, introiettare: nei tempi antichi ogni cibo era magia, era un contatto con gli dei, interiore nel senso più concreto e letterale del proprio corpo come tempio.

Oggi, tempio profano in tempo profano, la magia del corpo è desacralizzata, gli dei del cibo sono di scarsa qualità e per sentire qualche soddisfazione pare che si debba ripiegare sulla quantità. Poi gli dei si manifesteranno tuttalpiù con un rutto, e tu ti sentirai, sempre e comunque, insoddisfatto.

L’insoddisfazione del palato

Insoddisfatto, sì, perché la vera soddisfazione del cibo sta sul palato, sulla lingua, sulla lentezza del masticare per sentire i profumi… “Col cibo ci devi fare all’amore” diceva Veronelli; ma come si fa, con le porcherie implasticate dell’industria alimentare? stanno all’amore come la pornografia sta all’innamoramento.

Così l’unica simbologia psicologica profonda resta la distanza tra lo specchio e gli stereotipi della bellezza, che naturalmente non appartengono più al corpo, ma al “non corpo”.

La grande mammella industriale ti dice che devi ingozzarti ma restare magro, è un doppio legame classico su scala globale, che comporta una schizofrenia di massa. 2

Il big mac index e la campagna

Per una volta non è questione di essere ricchi o poveri, non solo; il cibo spazzatura cambia prezzo a seconda del posto, per permettere a tutti, democraticamente, di riempirsi di colesterolo; ricordate che l’hamburger di McDonald’s è diventato un indicatore standard (il big mac index) del valore di acquisto nei diversi paesi. a Nairobi un big mac costa 3 ore di lavoro, a Città del Messico due; ma da noi costa una mezz’oretta di lavoro, quanto a Shanghai, Johannesburg, Mosca e San Paolo del Brasile.

Oddio, c’è metà del mondo affamata, che un hamburger se lo sogna; è piuttosto questione di essere cittadini o campagnoli (adesso siamo proprio nel momento fatidico della storia in cui la percentuale di umani che vive in città ha superato quella rurale), quindi di poter accedere a del cibo vero direttamente coltivato o doverlo intermediare completamente attraverso dei canali commerciali e industriali.

La ferita dei non contadini

L’esperienza del coltivare è una delle più profonde dal punto di vista psicologico formativo; vedere il tuo semino che germoglia, mangiare qualcosa che tu hai seminato è fondante dell’identità individuale; genera un senso positivo di feconda potenza operativa, di integrazione col vivente, di decelerazione verso i tempi lenti del ritmo annuale della natura; chi deve fare a meno di questa esperienza, ha una ferita.

L’operaio, anche lui forgia qualcosa di concreto; mi ricordo negli anni ’60 il lutto di chi passava dall’officina alla catena di montaggio: “non so più quello che sto costruendo”. La grande fabbrica pianificava il lavoro con la logica del dispositivo meccanico. Oggi l’avvento del digitale porta l’ulteriore “progresso”, l’operaio non è più considerato un ingranaggio ma una riga nel listato della programmazione.

Anche il contadino era precario: bastava una grandinata, una brinata fuori stagione, per passare per un anno da ricco a povero. Mangiava rape invece di braciole e pensava “come sono cattive”. Però stava all’interno di quella coerenza tra narrazioni, materia e calorie che oggi, per premura, chiamiamo identità. La precarietà dei giovani di oggi è diversa: magari salti il pranzo ma non la birra cogli amici, ne hai più bisogno, perché oltre alle calorie servono anche le coerenze tra le narrazioni, se no ti perdi.

La pubblicità televisiva entra benissimo in questa lacuna e la colma di surrogati, condizionando moltissimo le nostre abitudini alimentari; il mestiere del marketer è principalmente inventare una personalità artificiale ai prodotti, perché siamo orfani di bontà nel senso di coerenza delle narrazioni.

Ci piace mangiare quello che ci piace pensare

Ogni cibo ha una funzione simbolica ben superiore a quella alimentare e gastronomica, ci piace mangiare quello che ci piace pensare; per questo, ad esempio, per noi italiani è intollerabile mangiare insetti, per un arabo il maiale, per un balinese il latte …

Ci piace invece qualcosa che associamo a pensieri positivi; mi ricordo delle animazioni teatrali a scuola in cui offrivamo del cibo nelle classi; nessun bambino esitava, ad esempio, a mangiare un pezzettino aringa affumicata (ed era quella vera, bella puzzolente…) che nella narrazione erano il cibo dei guerrieri vichinghi; tornavano al tagliere dicendo: “che schifo, dammene ancora!” Erano gli stessi bambini che a mensa facevano le tragedie greche per rifiutare ogni cibo che deviasse dal prevedibile.

La mela bio e la mela di Biancaneve

In quel formidabile laboratorio di analisi chimiche che è la nostra bocca, l’evoluzione ci ha insegnato a distinguere un’erba buona da una velenosa, una carne fresca da una avariata… Oggi sa ancora distinguere una mela bio da quella modello Biancaneve del supermercato?

I cibi industriali sono contraddistinti anche da un valore minimo della merce: quando la pagate il suo prezzo, pagate la pubblicità, l’intermediazione, il packaging, lunghissimi trasporti, ma di cibo ne pagate ben poco. È questa la differenza della mela del contadino, magari coltivata senza “medicine”; in quel caso il 100% di quello che pagate va al produttore, tra voi e il contadino non c’è nessuno che sfrutta entrambi e questo crea la possibilità di un’economia di acquisto in cui siete reciprocamente solidali e in cui non c’è più solo il supermarket come unica opportunità.

E’ falsa economia calcolare se costa più o meno la mela del contadino bio o quella del Supermarket.

Quello del prezzo al chilo è un falso problema:

– se le mele non sono buone mangiate altra frutta più cara;

– statisticamente il 30% delle derrate acquistate invecchiano in frigo e si buttano via, quindi ne comprate di più del necessario anche se il prezzo al chilo è inferiore;

– la buccia nel bio è saporita, croccante e aiuta a dimagrire perché è ricca di fibre, nell’industriale è da sbucciare e buttare.

La vera economia è se create un canale d’acquisto diretto e libero e create un momento di economia sana, che può diventare una routine se l’acquisto diventa un’abitudine.

Oggi quando leggete che un’azienda alimentare spende dei soldi in “ricerca e sviluppo” aspettate a gioire, non pensate che arrivi l’occupazione per i far restare in Italia i nostri giovani ricercatori colla valigia in una mano e il passaporto nell’altra.

Nel R&S spesso ci sono degli ingegneri che programmano un cibo nuovo, su indicazione delle ricerche di mercato e degli inventori di additivi. Poi, quando l’hanno inventato, ad esempio una merendina, lo passano al marketing che inculca a tuo figlio che quella roba è “buona”.